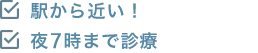

2025年春 スギ花粉の飛散開始時期

https://tenki.jp/pollen/expectation/より引用

2025年のスギ花粉の飛散開始時期は、例年と同様のペースになると予想されます。九州、四国、中国、東海、関東の一部では2月上旬に、関東以西の広範囲では2月中旬にスギ花粉の飛散が始まる見込みです。北陸や東北南部では2月下旬、東北北部では3月上旬から中旬にかけて花粉シーズンがスタートすると見られています。

スギの雄花は、冬の冷え込みが厳しいほど休眠打破が順調に進み、休眠から覚めた後は暖かさに応じて開花が早まる傾向があります。今シーズンの冬は、12月初旬には暖かい日もありましたが、その後は冷え込む日が続き、2月にかけての気温はほぼ平年並みに推移すると見込まれます。このため、スギの雄花の休眠打破はおおむね順調に進んでおり、気温が和らぐと開花が進むと考えられます。その結果、九州から東北にかけては、例年並みの2月上旬から3月中旬にかけてスギ花粉の飛散が始まると予想されます。

スギ花粉は飛散開始と認定される前から少量が飛び始めます。そのため、2月上旬に飛散が始まると予想される地域では、早めに花粉対策を行うことが推奨されます。

※飛散開始日とは、 1平方センチメートルあたり1個以上のスギ花粉を2日連続して観測した最初の日

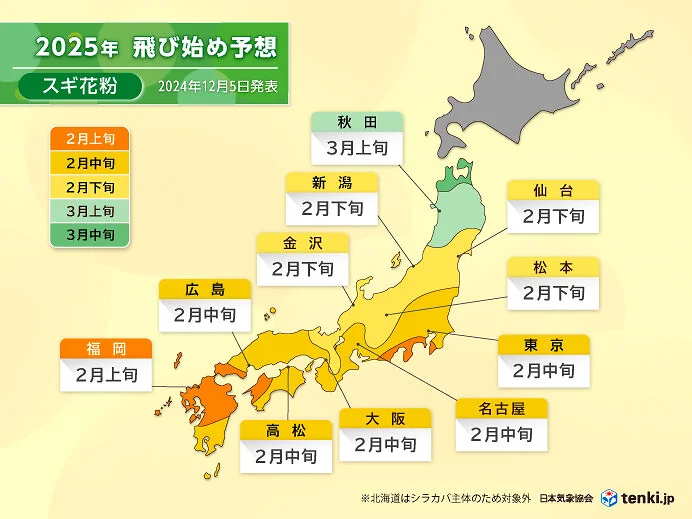

2025年春の花粉飛散量

例年比

https://tenki.jp/pollen/expectation/より引用

2025年春の花粉飛散量は、過去10年の平均と比べると、九州から北海道までのほとんどの地域で多くなると予測されています。特に四国、中国、近畿地方では、非常に多くなる場所も見られるでしょう。一方、東北北部では例年より少ない見込みです。

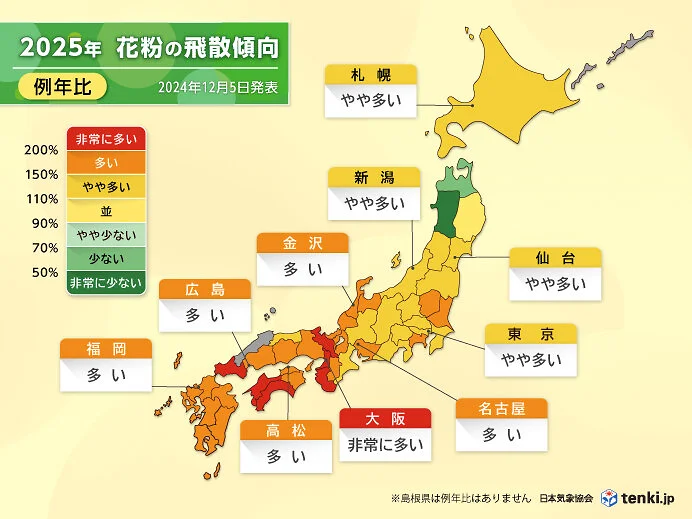

前シーズン比

https://tenki.jp/pollen/expectation/より引用

2025年春の花粉飛散量は、前シーズンの2024年と比べると、九州から近畿、そして東北南部で非常に多くなると予想されます。また、北陸や関東甲信でも多めの傾向が見られるでしょう。一方、東海は前シーズンと同程度で、東北北部と北海道では少なくなる見込みです。特に九州から近畿、東北南部などでは、2024年と比べて大幅な増加が見込まれています。花粉症の方はしっかりと対策を講じることをおすすめします。

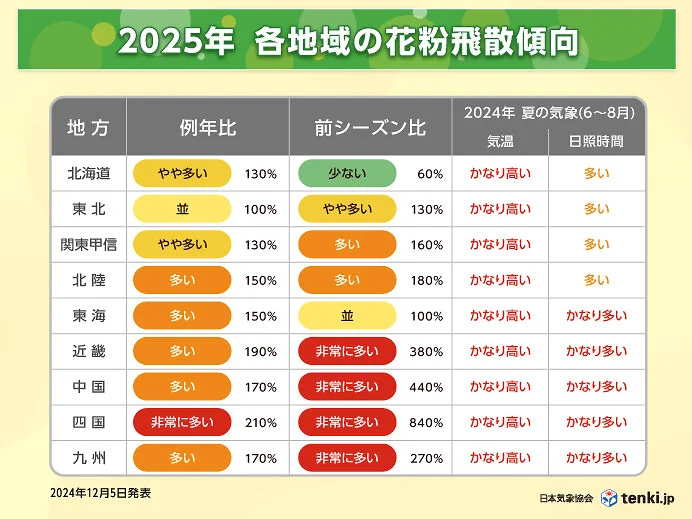

2025年春 各地域の花粉飛散傾向

https://tenki.jp/pollen/expectation/より引用

各地域の花粉飛散傾向は、例年に比べると、東北は100%と例年並み、関東甲信・北海道は130%とやや多い、北陸・東海・近畿・中国・九州は150~190%と多く、四国は210%以上で非常に多い予想です。前シーズンと比べると、北海道は60%と少なく、東海は前シーズン並みの見込みです。関東甲信・北陸は160~180%と多く、近畿・中国・四国・九州は270%以上で非常に多い見込みです。

花粉の種類について

北海道はシラカバ、その他はスギ・ヒノキ花粉の飛散量を表します。

飛散量に関する言葉の説明

非常に多い :前シーズン (例年)の200%以上

多い :前シーズン (例年)の150%以上200%未満

やや多い :前シーズン (例年)の110%以上150%未満

前シーズン(例年)並 :前シーズン (例年)の90%以上110%未満

やや少ない :前シーズン (例年)の70%以上90%未満

少ない :前シーズン (例年)の50%以上70%未満

非常に少ない :前シーズン (例年)の50%未満

———————————————————–

前シーズン :2023年シーズン飛散量

例年 :過去10年(2014~2023年)の平均値

【2024年夏の気象に関する言葉の説明】

平年 :1991~2020年の平均値

飛散量の予測根拠

(1)前年(2024年)夏の気象条件

花粉の飛散量は、前年夏の気象条件が大きく影響します。気温が高く、日照時間が多いと花芽が多く形成され、翌春の飛散量は多くなる傾向があります。2024年の夏は猛暑となり、花芽の形成に好条件な「高温・多照」という気象条件が、九州から北海道まで、ほぼ揃ったと考えられます。

(2)前シーズン(2024年)春の花粉飛散量

花粉の飛散量は、前年春の飛散量が少ないと増え、多いと減少する傾向があります。前シーズン(2024年)春の花粉飛散量は、九州から近畿と、北陸から東北南部では例年を下回り、関東甲信も例年並みか少ない傾向でした。一方、東海と東北北部や北海道は、例年を上回りました。前シーズン(2024年)は花粉飛散量が抑えられた地域が多かったことから、2025年は気象条件が揃えば飛散量が増加する地域が多いと考えられます。

(3)スギ雄花の花芽調査

日本気象協会がおこなっている花芽調査では、この秋のスギ雄花の花芽の量は、四国、近畿、東海で、例年より多い傾向であることが確認されています。

また、植物や森林の研究者と開催する研究会では、関東でも例年と同じくらいか例年より多いことが報告されています。

花粉症とは

スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となって、くしゃみ・鼻水などのアレルギー症状を起こす病気です。

関東エリアでは主に2月~4月頃に多く花粉が飛ぶことから、患者さんにとっては憂鬱な季節ではないでしょうか。

原因

くしゃみ、鼻水、鼻づまりにしても、目のかゆみ、充血、涙にしても、いずれも入ってきた花粉を取り除こうとすることで生じるアレルギー反応です。

花粉が目や鼻から入ってきて、体内の免疫システムによって「異物=敵」とみなされると、敵に対抗するための抗体(「IgE抗体」と言います)がつくられます。このIgE抗体は、花粉に接触するたびにつくられるため、少しずつ体内に蓄積されていきます。

蓄積量があるレベルに達すると、次に花粉が入ってきたときに、アレルギー反応を起こすヒスタミンなどの化学物質が分泌され、くしゃみや鼻水、鼻づまりといった花粉症の症状を起こすのです。

去年までは全然大丈夫だったのに急に花粉症になった――。それは、これまで蓄積されていたIgE抗体が一定量に達してしまったからなのです。

検査

「花粉症かな?」と思ったら、自分で判断する前に、近くの医療機関にかかってください。花粉症を起こしている原因植物も、症状の出方も人によってさまざまです。まずは原因を探り、自分に合った治療方法を見つけることが大切です。

本当に花粉症なのか、花粉症であるなら何が原因なのかは、次のような検査によってわかります。

血中IgE検査(血液検査)

血液検査で、血中のIgEを調べる事がで花粉症を調べる事ができす。

当院では、アレルギー検査39種類セット『View39』による血検査を行っております。

対症療法

抗ヒスタミン薬

薬剤治療のベースになるのが、「抗ヒスタミン薬」。ヒスタミンの働きをブロックし、くしゃみや鼻水、鼻づまりといった症状を抑えてくれます。これまでは「花粉症の薬は眠くなる」と言われがちでしたが、眠気などの副作用が軽減された「第2世代抗ヒスタミン薬」が登場し、今ではこちらが主流になりました。

抗ロイコトリエン薬

ロイコトリエンは、ヒスタミンと同じようにアレルギー反応を起こす化学物質です。特に、血管を拡張させる作用がある(=粘膜が腫れて鼻づまりを起こす)ため、このロイコトリエンの働きを抑制する「抗ロイコトリエン薬」は鼻づまりが強いときに使われます。

鼻噴霧用ステロイド薬

くしゃみや鼻水などの鼻の症状が強いときに使われます。「ステロイド=副作用が強い」というイメージがあるかもしれませんが、「鼻噴霧用ステロイド薬」は鼻だけに効くようにつくられているため、副作用は少なくて済みます。

このほか、目の症状に困っている場合は、「点眼用抗ヒスタミン薬」、「点眼用遊離抑制薬」、「点眼用ステロイド薬」などが使われます。

アレサガテープ

1日1回1枚ずつ張り替えて使います。皮膚から有効成分が吸収されますので、24時間、安定した効果が発揮されます。何らかの理由で内服薬が困難な人にも使用できます。

根治治療

舌下免疫療法

これまでの花粉症治療は内服や注射で行われていましたが、根治療法として期待されているのが、「舌下免疫療法」です。

花粉症の原因となっている物質(=アレルゲン)を少ない量から取り入れ、免疫を獲得しようという治療法になります。当院では、シダキュアを取り扱っております。

ヒスタグロビン注射

ヒスタグロビン注射をお考えの方は、花粉症シーズンが始まる1カ月前に始めることをおすすめしています。ヒスタグロビン注射による非特異的減感作療法は、週1~2回程度の頻度で6回行います。

これによって3~4か月間全てのアレルギー反応を大幅に抑えることが期待できます。